株式会社A&Aゲートウェイ > 企業価値向上のヒント

| 技術者不足の今こそ千載一遇のチャンス |

|---|

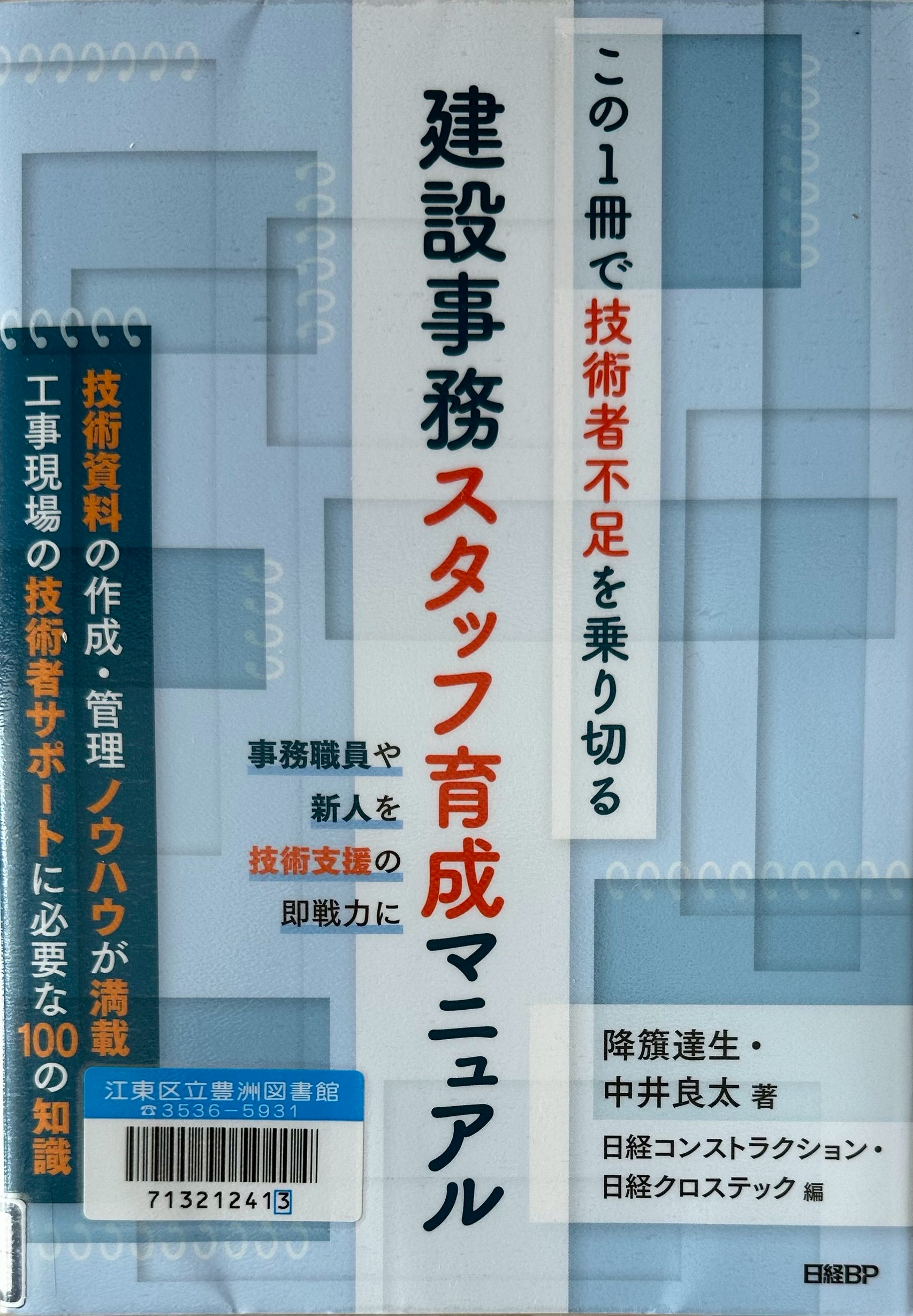

図書館記念日の4/30に「この一冊で技術者不足を乗り切る 建設事務スタッフ育成マニュアル」を借りてきました。買って連休中に読むつもりでしたが、3月24日発売の新刊書の割に早く借りることができました。

図書館記念日の4/30に「この一冊で技術者不足を乗り切る 建設事務スタッフ育成マニュアル」を借りてきました。買って連休中に読むつもりでしたが、3月24日発売の新刊書の割に早く借りることができました。「はじめに」にもあるように、本書は建設事務スタッフだけでなく新人を含めた若手技術者の育成ツールとしても使えるようになっています。本コラムでは同書の要約や感想ではなく、育成の前段階である採用について、中小企業は何を考え、どう行動すべきか個人的な考え述べてみたいと思います。 育成の対象となる人材をどう確保するか建設・土木会社経営者の多くが、リスクとして「技術者の高齢化と若手技術者へのノウハウの伝承」を喫緊の課題として挙げられます。特に中小の工務店は深刻です。少子化で従来型のアプローチでは働きの担い手の確保は難しくなっています。西日本のある工務店では10年前から、文系の大学新卒社員を技術者として採用し、育成する方法で一定の成果を上げています。従来のやり方での採用は無理だと判断し、あらたな方法を模索した点は大いに学ぶべきだと思います。 本来はやりがいのある魅力ある職場建設や土木は公共事業も多く、多くの住民に直接役に立つ仕事ができるという点で非常にやりがいのある仕事です。建設や土木業が3K(きつい、汚い、危険)と言われて久しいですが、これも徐々に変わりつつあります。国土交通省が推し進めるi-Construction 2.0では、建設現場のオートメーション化で、安全で快適な職場環境の実現を目指しています。国はただ指針を示すだけでなく、補助金や税制などさまざまな方法で政策実現のための後押しもしています。現場の負担を減らす技術も次々と登場しています。これらの新しい技術をどう受け入れ、展開していくかが企業存続の鍵になってくると思います。差別化のチャンス給料を上げる、ICTの活用と並行して働き方改革を進めるなど、職場の魅力を高める方策はもちろん必要ですが、それだけで限られたパイの奪い合いを制するのは難しいように思います。ICTが発達してきているので、文系の大学新卒や高校普通科卒でも活躍できる領域は広がっています。技術スタッフとして育成するキャリアパスを示せれば、実際にうまくいっている事例もあるので、一定数は確保できるかもしれません。それでも少子化は深刻なので次の方策も考える必要があると思います。子育て中の女性を建設事務スタッフとして、フルタイムではなく在宅との組合せで採用する方法も検討に値すると思います。子育てが一段落する頃までに一人前の技術者として育成する仕組みを上手く確立することができれば、工事成績評定で高得点をとる可能性も高まると思うのですがどうでしょうか。 子育て中の女性採用以外にももっと良い案があるかもしれません。現場の作業をタスクに分解する必要があると思いますが、冒頭でご紹介した建設事務スタッフ育成マニュアルはそうした検討作業にも役立つと思います。 2025-05-12 |